Christophe Gleizes, journaliste sportif, et Boualem Sansal, écrivain reconnu, ont été lourdement condamnés par la justice algérienne. Derrière les accusations officielles, c’est une autre question qui se pose : que cherche le pouvoir algérien en ciblant ainsi des figures françaises ?

Deux profils, deux peines, un même silence

L’un est reporter pour So Foot, passionné de Kabylie et du football comme vecteur identitaire. L’autre est un écrivain majeur, critique de l’islamisme et du pouvoir algérien depuis plus de vingt ans. Tous deux ont en commun d’avoir été jugés indésirables sur le sol algérien.

Christophe Gleizes a été condamné fin juin 2025 à sept ans de prison ferme. Son crime ? Avoir rencontré, en 2015 et 2017, un dirigeant de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) également lié au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé terroriste depuis 2021. Autrement dit : un contact journalistique d’avant même la criminalisation du mouvement.

Boualem Sansal, lui, a écopé en mars de cinq ans de prison pour « atteinte à l’unité nationale ». En cause : des propos sur les frontières héritées de la colonisation, jugés révisionnistes par Alger. Pourtant, Sansal n’a jamais appelé à l’insurrection, seulement à la réflexion.

Des procès politiques ?

La question se pose : ces condamnations relèvent-elles de la justice ou de la stratégie ? Lorsque des accusations d’« apologie du terrorisme » ou « atteinte à la sécurité nationale » deviennent les fourre-tout judiciaires pour museler écrivains, chercheurs ou journalistes, le doute est permis.

Christophe Gleizes n’est pas militant. Boualem Sansal n’est pas un chef d’opposition. Tous deux sont des voix critiques, mais indépendantes. Leur point commun : ils sont Français. Et ça change tout.

Car si l’Algérie emprisonne également ses propres opposants, la condamnation de deux citoyens français — l’un d’origine algérienne, l’autre non — marque un tournant diplomatique. Un symbole assumé. Une réponse sèche à ce que l’Algérie considère de plus en plus comme des « ingérences » françaises.

Le président Tebboune joue-t-il à la rupture ?

Il y a une stratégie dans ces condamnations. En visant deux figures françaises, Abdelmadjid Tebboune semble vouloir envoyer un message clair : l’Algérie ne tolérera plus aucune critique, y compris venue de France.

Est-ce une manière de préparer la présidentielle de 2026 ? De renforcer son image d’homme fort face à une opinion publique chauffée à blanc sur les questions d’identité et de souveraineté ? Ou simplement un jeu d’équilibre avec les généraux et les cercles de pouvoir qui tiennent encore les rênes du régime ?

L’histoire retiendra peut-être que, pendant que les discours officiels sur l’apaisement se succédaient entre Paris et Alger, des peines de prison tombaient pour des mots, des rencontres, des idées.

La France, entre regrets feutrés et realpolitik

Le silence embarrassé de la diplomatie française dit tout. Pas de rappel d’ambassadeur. Pas de demande formelle de libération. Juste un « vif regret », comme si on parlait d’un désaccord commercial.

Il faut dire que la relation France-Algérie est truffée de pièges : mémoire coloniale, flux migratoires, partenariats énergétiques. Et dans cette équation, deux citoyens français deviennent des variables d’ajustement.

Quand la raison d’État sacrifie ses voix

Le plus probable, c’est que Gleizes et Sansal resteront en prison, au moins jusqu’à la prochaine fenêtre diplomatique. Un sommet, une crise gazière, un échange de bons procédés.

Mais la vraie question reste posée : que dit de l’Algérie contemporaine un pouvoir qui condamne des intellectuels à la prison pour ce qu’ils ont écrit ou enquêté ? Et que dit de la France une diplomatie qui accepte cela sans réagir autrement que par des notes creuses ?

“On ne combat pas une idée avec une cellule, ni une plume avec des barreaux.”

Il serait peut-être temps de le rappeler.

Portraits complémentaires

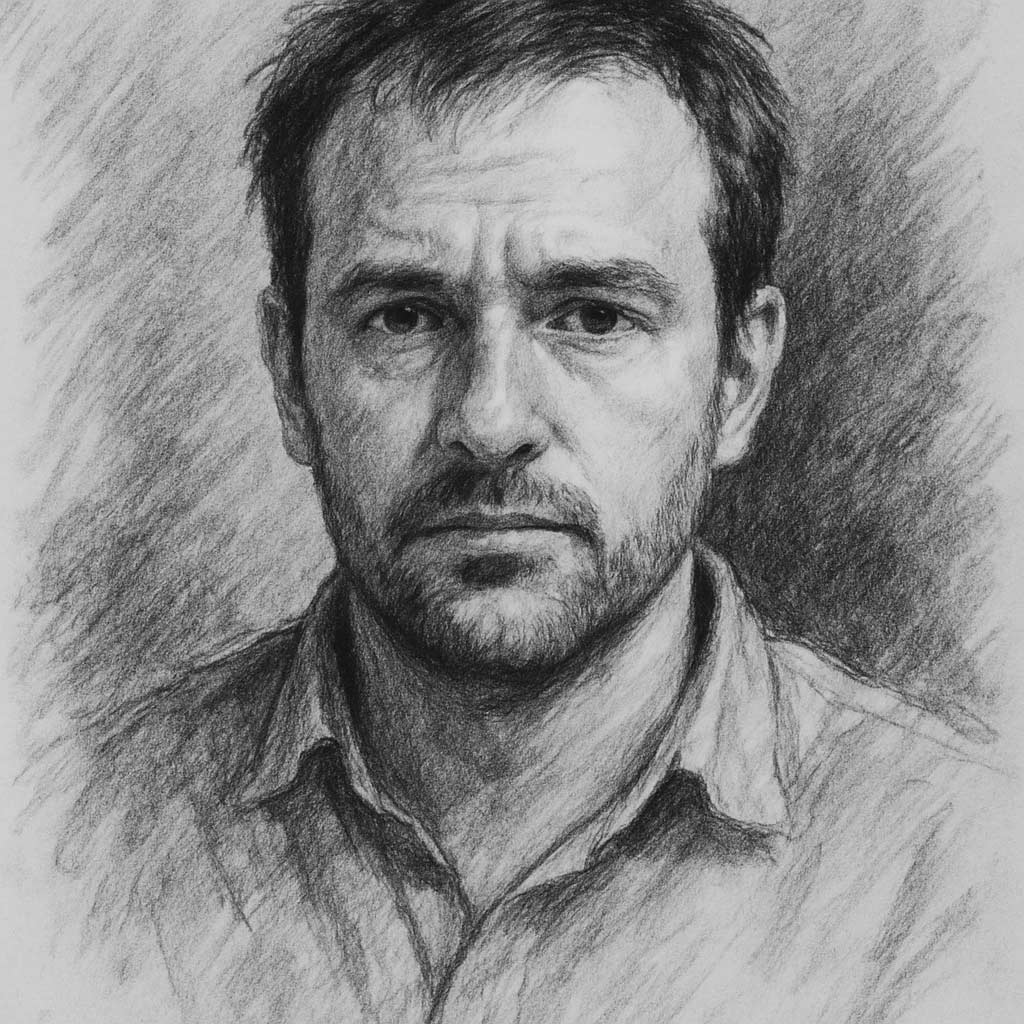

Portrait de Christophe Gleizes : Le reporter curieux devenu symbole d’un bras de fer politique

Christophe Gleizes n’est pas un agitateur. Il n’a jamais prétendu incarner un combat. Ce journaliste sportif de 40 ans, collaborateur pour So Foot et Society, s’est taillé une réputation sur un style d’écriture à la fois mordant et humaniste. Passionné de football, il croyait aux vertus politiques du sport, à sa capacité à dire quelque chose du monde et des peuples.

Ce n’est pas un hasard s’il s’est intéressé à la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), club mythique enraciné dans une région où l’identité culturelle reste brûlante. Mais ce n’est pas non plus un militant du MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), ni un idéologue. Ses entretiens avec des dirigeants kabyles, entre 2015 et 2017, relevaient d’un travail d’enquête journalistique, à une époque où ces interlocuteurs n’étaient pas encore considérés comme « terroristes » par l’État algérien.

Aujourd’hui condamné à sept ans de prison, Gleizes est devenu malgré lui un symbole. Non pas celui de la presse engagée, mais celui d’un régime qui transforme la curiosité en crime. Son procès pose une question simple : peut-on encore, en Algérie, parler avec tous les acteurs d’un conflit sans être accusé d’en être complice ?

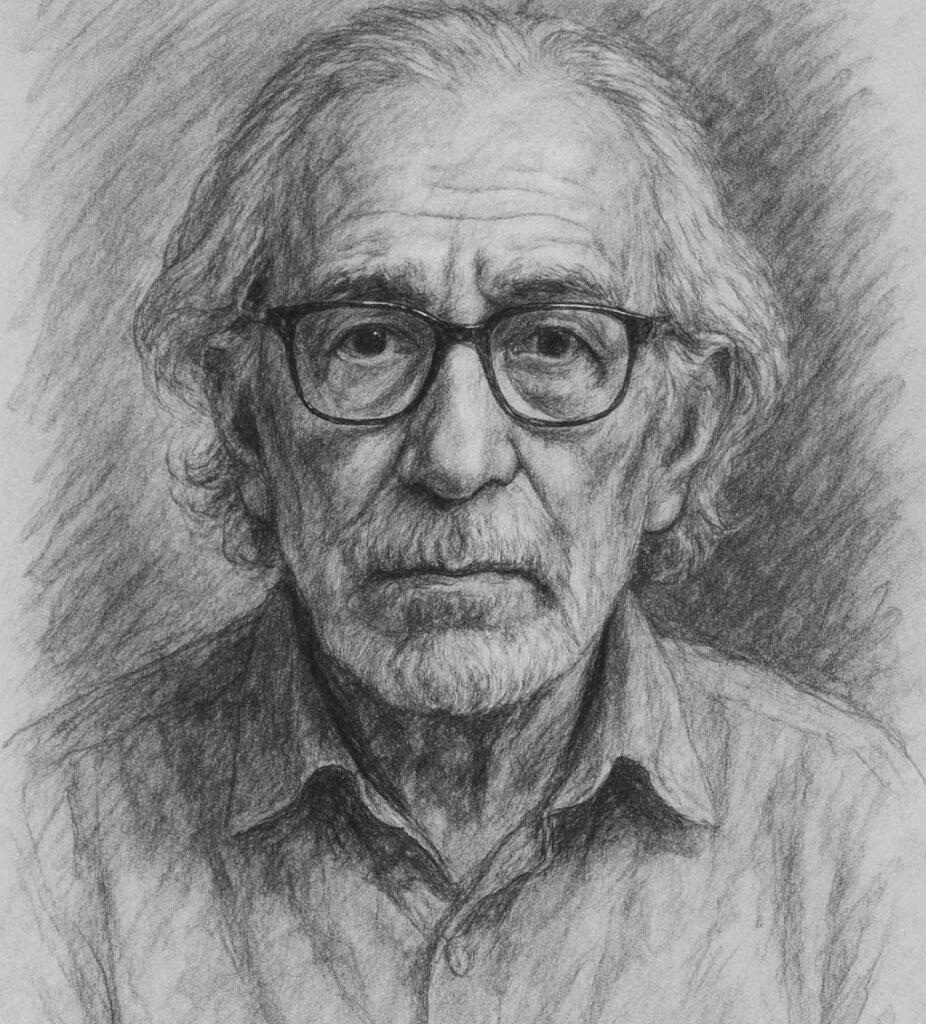

Portrait de Boualem Sansal : L’intellectuel traqué par les cicatrices de son pays

Boualem Sansal, 80 ans, est tout sauf un inconnu. Polytechnicien, ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Industrie algérien, il a longtemps cru à la possibilité d’un progrès porté par la raison d’État. Et puis il y eut les années noires. Le terrorisme islamiste. Le silence du pouvoir. La peur partout. Alors, Sansal a pris la plume. Une plume libre, inquiète, intransigeante.

Dans ses romans comme Le Serment des barbares ou 2084, il décrit une Algérie abîmée, étouffée entre fanatisme religieux et rigidité autoritaire. Il n’y ménage personne : ni les islamistes, ni le régime, ni même certains intellectuels français prompts à l’aveuglement.

En novembre 2024, à son retour d’un séjour en France, il est arrêté à l’aéroport d’Alger. L’accusation : atteinte à l’unité nationale. Son délit ? Avoir osé dire que les frontières algériennes, dessinées par la France coloniale, étaient contestables. Une lecture géopolitique ? Peut-être. Mais, pour le pouvoir, un blasphème politique. Résultat : cinq ans de prison.

Sansal n’est pas un naïf. Il sait ce qu’écrire veut dire dans un pays où la parole dérange. Mais il refuse de se taire. Jusqu’à quand ? Et à quel prix ?