Quand Trump et Poutine marchandent l’Ukraine derrière son dos et ses morts

Une promesse creuse brandie comme bouée

Trump promet à l’Ukraine des garanties « type OTAN » sans OTAN.

Ce n’est pas un traité, ce n’est pas l’Article 5. C’est la parole d’un homme qui a déjà montré son inconstance, son mépris pour les alliances et sa passion pour les “deals” réversibles.

L’Amérique a laissé Saïgon tomber en 1975, elle a abandonné Kaboul en 2021, elle a inventé les armes de destruction massive de Saddam Hussein pour mieux oublier l’Irak ensuite. À chaque fois, les promesses ont été sacrifiées sur l’autel du coût politique interne.

Alors, posons la vraie question : quelle valeur a la parole américaine si elle n’est pas inscrite dans un traité contraignant, ratifié, verrouillé ?

La réponse est brutale : aucune.

Poutine vend ce qui ne lui appartient pas

Le deal des terres rares révélé par Newsweek est plus qu’un scandale : c’est une mise en scène d’un pillage.

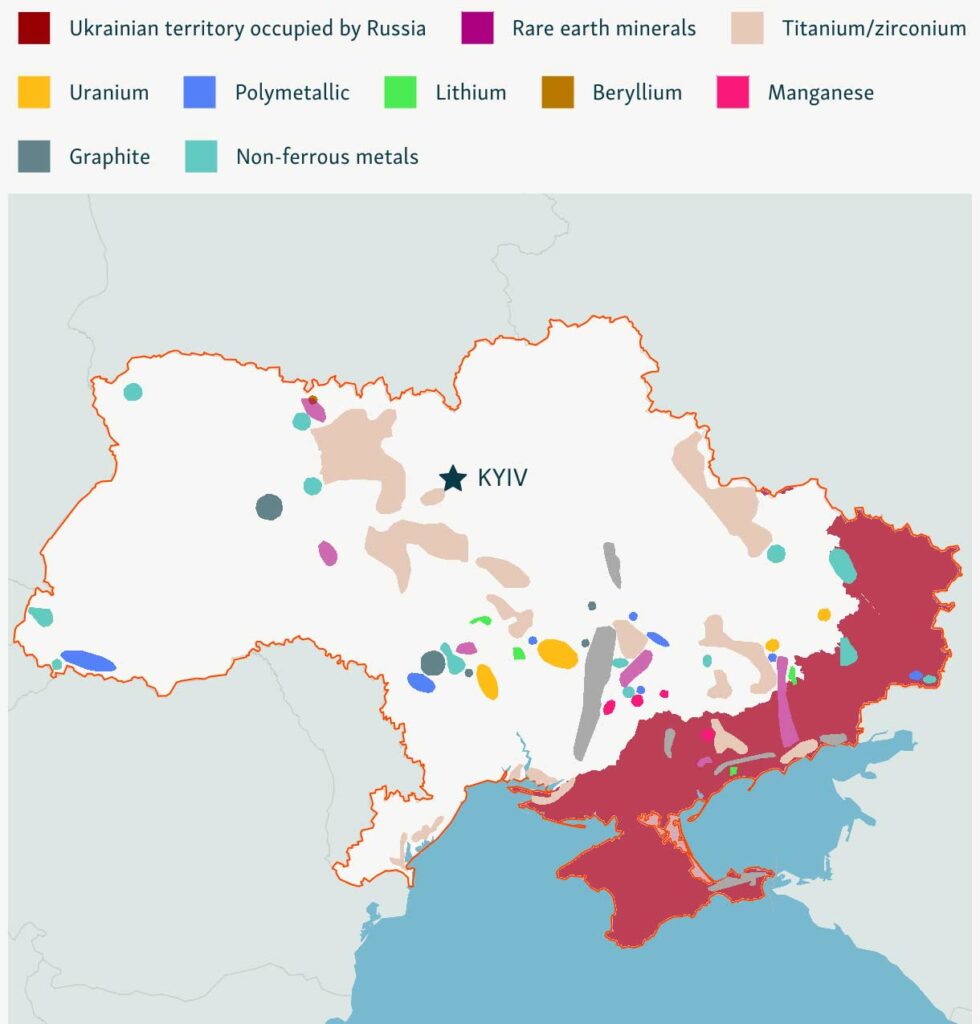

Poutine propose de vendre aux Américains des gisements ukrainiens situés dans les territoires qu’il occupe. C’est du recel géopolitique : vendre ce que l’on a volé, et en tirer légitimité.

La carte des minerais n’est pas anodine. Elle illustre le cœur du cynisme russe : transformer l’invasion en opportunité commerciale, faire des ressources un levier pour obtenir reconnaissance.

Et de l’autre côté, certains feignent de négocier : est-ce qu’on discute avec le voleur pour lui acheter la marchandise, ou est-ce qu’on rappelle que ce n’est pas à vendre ?

Deux hommes marchandent un pays qui n’est pas le leur

Le sommet d’Anchorage a une image insupportable : deux hommes — Trump et Poutine — négociant l’avenir d’un pays qui n’est pas le leur.

Sans l’Ukraine à la table, sans l’Europe pleinement impliquée.

Cela rappelle les conférences de Yalta, mais surtout Munich en 1938 : quand la France et le Royaume-Uni ont abandonné la Tchécoslovaquie à Hitler au nom d’une paix illusoire. On sait ce qu’il en est sorti : ni la paix ni l’honneur, mais la guerre et la honte. Aujourd’hui, le scénario se répète : des grandes puissances (Etats-Unis et Russie) prétendent dessiner l’avenir d’une nation sans lui demander son avis, en croyant acheter la stabilité par la concession.

Mais l’Ukraine n’est pas un pion théorique. C’est une nation qui saigne. Depuis février 2022, les estimations évoquent plus de 150 000 victimes militaires et plus de 30 000 civils tués, selon l’ONU et des ONG indépendantes. Des villages entiers effacés de la carte, des familles décimées, des milliers d’enfants enlevés (emmenés en Russie), des millions de déplacés. Ce prix payé en vies humaines interdit de traiter l’Ukraine comme une simple monnaie d’échange.

Et pourtant, la négociation s’orchestre sur son dos. Poutine ose vendre ce qui ne lui appartient pas : des terres rares pillées dans des territoires annexés. Trump, lui, propose de “protéger” l’Ukraine sans l’OTAN, mais exige en retour un droit de regard sur ses richesses et son alignement stratégique. Comme si l’avenir d’un peuple pouvait se solder par un troc de minerais et une promesse verbale.

Le cynisme culmine avec la demande russe d’un droit de veto sur l’entrée de l’Ukraine dans l’Union européenne. Une absurdité juridique et politique : ni Moscou ni Washington n’ont leur mot à dire sur la souveraineté européenne. Mais le simple fait que ce veto soit mis dans la balance, et discuté dans un tête-à-tête hors d’Europe, révèle l’humiliation : on marchande l’avenir européen d’un pays… sans l’Europe.

La vérité est brutale : comme en 1938, on joue la paix à court terme sur le dos d’une nation sacrifiée. Mais l’Ukraine a déjà prouvé qu’elle n’acceptera pas ce rôle. Une nation de 40 millions d’habitants, qui a enterré ses morts et payé son indépendance au prix du sang, n’est pas négociable. Elle n’est pas un sac de minerais rares ni une ligne qu’on trace sur une carte. Elle est une souveraineté, un honneur et son combat, aujourd’hui, vaut plus que toutes les promesses creuses d’hier.

L’illusion allemande : une stratégie politique de Merz

Ce n’est pas toute l’Europe qui se voile la face. C’est surtout l’Allemagne.

Le chancelier Friedrich Merz joue le jeu de Trump, comme s’il était possible d’y croire. Mais là encore, l’histoire pèse lourd :

- Avant Merz, d’autres chanceliers allemands ont contourné les sanctions contre Moscou au nom des intérêts économiques.

- Certains, comme Gerhard Schröder, se sont même compromis directement avec le gaz russe, en rejoignant des conseils d’administration liés à Gazprom, brouillant la frontière entre politique nationale et intérêts privés.

- La dépendance allemande au gaz russe — longtemps présentée comme pragmatique — s’est révélée être un piège stratégique, qui a paralysé l’Europe à chaque crise.

Alors voir Berlin faire semblant de croire à une promesse américaine non écrite n’est pas une surprise : c’est la suite logique d’une tradition de réalisme économique maquillé en stratégie politique.

La ligne rouge de la lucidité face aux marchands de tapis

- La parole américaine ne vaut rien sans traité contraignant.

- La parole russe est illégitime : Poutine vend ce qui ne lui appartient pas.

- La mise en scène Trump-Poutine est une insulte à la souveraineté ukrainienne et à l’Europe elle-même.

- Et l’Allemagne, en fermant les yeux, devient la complice volontaire de cette mascarade, fidèle à une histoire où ses intérêts économiques ont souvent pesé plus lourd que la cohérence politique européenne.

Quand la parole donnée n’engage que celui qui la reçoit

L’histoire est cruelle avec ceux qui croient aux promesses non écrites.

Saïgon en 1975, l’Irak et les kurdes 2019, Kaboul en 2021, Budapest en 1994 : toujours les mêmes illusions, toujours les mêmes abandons.

La question n’est plus « Trump tiendra-t-il parole ? ». La vraie question est : combien de temps l’Ukraine et l’Europe accepteront-elles encore que leur destin soit négocié entre deux hommes qui n’ont aucun droit sur elles ?

Monsieur Trump n’obtiendra pas le prix Nobel de la paix mais le « prix Nobel de la honte ».