La détente des écrans : une progression silencieuse mais massive

En France, les chiffres sont là, implacables. Les jeunes passent de plus en plus de temps devant les écrans, toutes tranches d’âge confondues. Les 1-6 ans approchent les 2 heures quotidiennes. Les 7-12 ans flirtent avec les 3 h 30. Les 13-19 ans dépassent allégrement les 5 heures. Et les jeunes adultes (20-30 ans) ne sont pas en reste, exposés aux écrans autant pour le loisir que le travail.

Le tout sans encadrement véritablement réglementé, alors que des recommandations très claires existent : pas d’écran avant 3 ans, pas de réseaux avant 15, pas d’Internet non accompagné avant 12.

Mais la réalité est là : les enfants manipulent des smartphones dès la maternelle, les pré-ados échappent au contrôle parental par Instagram, WhatsApp ou TikTok, et les ados vivent littéralement dans leurs écrans.

Cette hausse continue du temps d’écran n’est pas neutre. Elle touche le développement cognitif, le sommeil, les relations sociales, et alimente un isolement paradoxal dans un monde connecté. Le contexte d’exposition, souvent ignoré, ajoute au trouble : manger avec la télé, s’endormir devant une vidéo, consulter TikTok entre deux cours.

Attal & Rufo : le signal d’alarme ?

Le 29 avril 2025, Gabriel Attal et le pédopsychiatre Marcel Rufo publient une tribune dans Le Figaro. Leur proposition ? Interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Lancer des bilans d’addiction aux écrans en 6e et en 2de. Créer un « addict-score » à l’image du Nutri-Score. Taxer les plateformes à hauteur de 2 % de leurs revenus pour financer la recherche sur la santé mentale des jeunes.

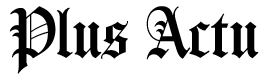

L’initiative a le mérite de briser un tabou. Mais elle vient tard, très tard. Et surtout, elle s’arrête à mi-chemin. Car si le diagnostic est juste, le courage politique manque encore pour aller au bout de l’analyse. Ni Attal ni Rufo ne pointent explicitement les véritables responsables de cette dérive : les plateformes elles-mêmes, leurs stratégies d’addiction conçues pour capter l’attention des plus jeunes, et l’opacité de leurs algorithmes.

Ils nomment les symptômes, mais épargnent les causes. Ils parlent d’addiction aux écrans, mais taisent les dealers. Or c’est bien là que se niche le véritable pouvoir : dans les mains d’acteurs globaux, non élus, qui régissent aujourd’hui le rythme mental de toute une génération.

L’école peine à suivre. Les familles démissionnent ou subissent. Et l’État réagit avec une lenteur d’élephant face à des lapins numériques bondissants. Le projet d’Attal et Rufo est salutaire, mais il n’en est qu’à l’ébauche. Ce n’est pas une politique publique, c’est un cri d’alerte.

Les vrais gagnants : les plateformes, pas les usagers

Pendant que les politiques parlent et que les experts alertent, les plateformes, elles, comptent. En dollars. TikTok, Instagram, YouTube et consorts ont déjà gagné. Pas besoin d’attendre demain : leur victoire est totale.

Le modèle ? L’économie de l’attention. Chaque clic, chaque vue, chaque seconde passée en ligne est monétisée. Les adolescents sont devenus des générateurs de profits passifs. Leurs gestes, leurs likes, leurs doutes même sont transformés en data comportementales revendues aux annonceurs.

Contrairement à la télévision, sous régulation stricte, les réseaux sociaux échappent à tout contrôle réel. Pas de CSA. Pas d’obligation de pluralisme. Pas de droit de réponse.

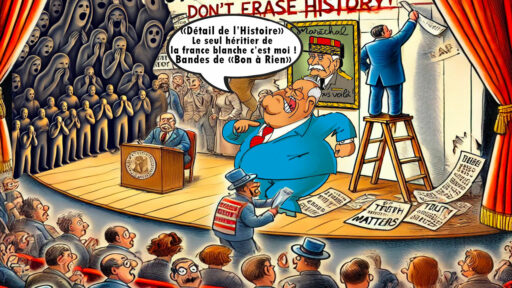

Et le plus grave : pas de responsabilité. Un contenu viral peut détruire une réputation, un élève, une famille, sans que personne ne réponde de rien. Un influenceur peut faire basculer une élection. Un algorithme peut vous enfermer dans une bulle complotiste.

L’influence ne se limite plus au marketing : elle touche désormais au politique. Les réseaux sociaux ont démontré leur capacité à orienter des scrutins, à propager des fake news à grande vitesse, à polariser les sociétés. Des thèmes entiers de campagne émergent, se propagent, puis s’effondrent au rythme des tendances virales. Une rumeur bien construite vaut parfois plus qu’un programme élaboré.

Qui contrôle ceux qui nous contrôlent ?

Nous avons laissé un pouvoir immense se constituer sans visage, sans contre-pouvoir. Et il façonne désormais nos enfants plus que l’École, plus que les livres, plus que la réalité même.

Reprendre le contrôle de nos écrans, avant qu’il ne soit trop tard

L’enjeu dépasse la simple question de l’addiction. Il touche à la démocratie, à la capacité à penser, à débattre, à transmettre. Car ce qui est en jeu ici, c’est la souveraineté culturelle, intellectuelle et politique d’une génération entière.

Si nous voulons récupérer cette souveraineté volée, il faudra plus qu’une taxe. Il faudra une vraie stratégie publique, un courage politique, une mobilisation sociétale. Il faudra de l’audace, de la lucidité, et une volonté claire de sortir de la complaisance face aux marchands de dopamine algorithmique.

Il faudra un sursaut. Un vrai. Pas dans dix ans. Maintenant.