Une justice qui ne parle plus au citoyen

Cols blancs, délinquance de rue, violence institutionnelle : en France, la justice pénale donne parfois le vertige. Elle condamne fermement un ancien président ( Sarkozy ), réclame l’inéligibilité d’une opposante ( Marine Le Pen ), sanctionne un ex-premier ministre ( Fillon )… tandis que des multirécidivistes violents cumulent sursis, peines non exécutées, ou vice de forme. Le citoyen s’interroge : qui paie vraiment pour ses fautes ?

Les enquêtes d’opinion le montrent : la justice est l’une des institutions les moins bien notées par les Français. Moins de la moitié d’entre eux affirment lui faire confiance. Et ce déficit de confiance ne vient pas seulement d’un sentiment d’impunité, mais aussi d’une impression de traitement incohérent des affaires, selon les profils ou les périodes. Le citoyen ne comprend plus les logiques d’incarcération, d’aménagement, ou même de poursuites. Il perçoit une justice désynchronisée du réel, et parfois aveugle aux attentes collectives.

Une échelle des peines devenue illisible

François Fillon : 4 ans dont 1 ferme pour des emplois fictifs, et 375 000 euros d’amende. Marine Le Pen : 4 ans dont 2 ferme, 100 000 euros d’amende, 5 ans d’inéligibilité exécutoire. Nicolas Sarkozy : trois condamnations, dont deux fermes (affaires Bismuth et Bygmalion), bracelet électronique.

Face à eux, des délinquants de rue ou des trafiquants écopent de six mois avec sursis, de peines non exécutées, de classements sans suite. Le rapport entre les faits et les sanctions semble inversé : à la violence réelle, la compréhension ; aux fautes politiques, l’exemplarité brutale.

Le vol avec violence, l’agression de personnel soignant ou les menaces sur policiers aboutissent parfois à de simples rappels à la loi ou à des aménagements de peine. À l’inverse, une irrégularité comptable ou une embauche abusive d’assistant parlementaire entraîne des mois de détention à domicile et des amendes à six chiffres. Le citoyen ne conteste pas la nécessité de juger les responsables politiques, mais il ne comprend plus pourquoi un délit financier entraîne une répression plus forte qu’une atteinte directe à l’intégrité physique d’un tiers.

Justice d’apparence vs justice d’exécution

Nicolas Sarkozy, condamné à un an ferme sous bracelet, n’a jamais vu une cellule. Cahuzac, 4 ans dont 2 ferme, a purgé sa peine chez lui. Michel Mercier, Alain Griset, Thomas Thévenoud : tous ont bénéficié d’aménagements. Le jugement est sévère, mais la sanction matérielle faible.

Ce contraste alimente un soupçon : la justice parle haut mais agit bas. Elle condamne pour l’exemple, mais ne punit pas pour de vrai. Et c’est peut-être ce que l’opinion tolère le moins : que l’on fasse semblant.

La distinction entre peine prononcée et peine exécutée devient centrale. Car la justice d’apparence produit un effet de communication, mais la justice d’exécution, elle, façonne la perception de légitimité. Quand un homme politique est condamné à une peine ferme mais reste chez lui, bracelet au poignet, la peine se vide de sa force symbolique. Et quand la prison n’est plus utilisée que pour les pauvres, les violents ou les sans-réseaux, la fracture se creuse.

La Défiance envers la justice qui plaide non coupable

La défiance envers la justice repose souvent sur une méconnaissance du rôle des juges et des magistrats. Ces derniers ne font qu’appliquer les lois votées par les parlementaires. Les juges interprètent et appliquent les textes législatifs, mais ils ne les créent pas. Par conséquent, les critiques à l’égard de la justice devraient prendre en compte le cadre législatif établi par les élus eux-mêmes.

Les juges sont souvent confrontés à des critiques concernant la sévérité ou la clémence de leurs jugements. Cependant, ces jugements sont rendus en fonction des lois en vigueur et des preuves présentées. Si les citoyens perçoivent une injustice, cela peut être dû à des lois mal conçues ou mal adaptées aux réalités sociales actuelles. Les juges doivent naviguer entre l’application stricte de la loi et l’équité, ce qui peut parfois sembler contradictoire aux yeux du public.

De plus, la perception de la justice est influencée par la médiatisation des affaires judiciaires. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l’opinion publique, et une couverture médiatique biaisée ou incomplète peut exacerber la défiance envers la justice. Il est donc crucial que les citoyens soient informés de manière équilibrée et objective sur le fonctionnement du système judiciaire.

L’impact de la justice sur la démocratie

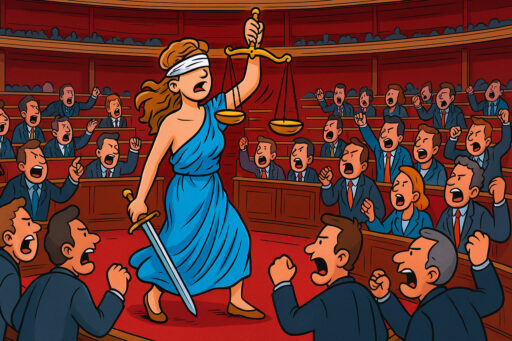

L’impact des lois sur la démocratie est considérable, et il est essentiel de comprendre que ce sont les parlementaires qui, en réponse aux demandes de l’opinion publique, peuvent voter des lois excessives ou mal adaptées. Ces lois peuvent avoir des conséquences déstabilisantes non seulement pour la justice, mais aussi pour l’ensemble du système démocratique.

Lorsque des lois sont perçues comme injustes ou disproportionnées, elles peuvent miner la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Cette défiance peut se propager et affecter la légitimité des institutions démocratiques. Les citoyens peuvent alors se sentir déconnectés de leurs représentants et du processus législatif, ce qui peut conduire à une désaffection politique et à une montée du populisme.

Il est donc crucial que les parlementaires adoptent des lois équilibrées et réfléchies, qui respectent les principes de justice et d’équité. Cela nécessite une réflexion approfondie sur les implications de chaque loi, ainsi qu’une consultation avec les différentes parties prenantes, y compris les juges et les experts juridiques. Les parlementaires doivent également être conscients de l’impact médiatique et social de leurs décisions législatives.

En outre, une justice perçue comme inéquitable peut alimenter des tensions sociales et des conflits. Les citoyens peuvent se sentir lésés et chercher des moyens alternatifs pour obtenir justice, ce qui peut conduire à une instabilité sociale. Il est donc essentiel que la justice soit perçue comme impartiale et équitable, appliquant les mêmes règles à tous les citoyens, indépendamment de leur statut social ou politique.

L’opportunisme judiciaire : la tentation d’écarter les candidats

François Fillon, en tête des sondages en 2017, détruit par un calendrier judiciaire fulgurant. Marine Le Pen, à trois ans de la présidentielle, condamnée à l’inéligibilité exécutoire. Nicolas Sarkozy, freiné pour toute ambition future. Dominique Strauss-Kahn, disqualifié sans condamnation, par un emballement judiciaire-médiatique foudroyant.

Dans tous ces cas, les faits existent. Mais leur traitement judiciaire semble répondre à une temporalité politique. Là où certaines affaires mettent dix ans à aboutir, ces dossiers-là avancent à marche forcée, dans les mois ou semaines précédant une élection.

Le parquet national financier (PNF), créé en 2014 pour lutter contre la corruption, a été applaudi pour sa volonté d’efficacité. Mais ses choix de priorités et de calendrier ont parfois renforcé l’idée que certains juges « nettoyaient le terrain » avant les scrutins. Quand la justice devient acteur du jeu électoral, volontairement ou non, elle prend le risque de perdre sa neutralité perçue. Et donc sa légitimité.

Le vrai danger : une justice qui entretient la défiance

Lorsqu’un politicien fraude et prend deux ans. Quand un trafiquant tabasse et sort le lendemain. Au moment où l’inéligibilité frappe vite et fort d’un côté, et que d’autres passent à travers pendant des années. Le citoyen se demande : où est la logique ?

Cette incohérence nourrit le découragement, voire le complotisme. Et fait planer un soupçon terrible : celui d’une justice au service d’intérêts supérieurs, non du droit.

Or, une société qui ne croit plus à la justice est une société qui déraille. Le droit devient un outil de pouvoir et non une garantie de paix. Dans ce vide, ce sont les réseaux sociaux, les éditorialistes ou les rumeurs qui font office de justiciers. Et personne ne sort vainqueur d’une justice discréditée.

Le poison des affaires : un danger pour la démocratie

Quand la justice devient un acteur politique par ses rythmes ou ses sélections, ce n’est plus seulement la crédibilité judiciaire qui est en jeu, mais la stabilité démocratique elle-même. La multiplication des affaires, les procédures en cascade, les inéligibilités qui tombent comme des couperets, tout cela crée un climat de suspicion généralisée.

Aujourd’hui, deux des principales oppositions, La France insoumise et le Rassemblement national, sont dirigées par des figures poursuivies ou mises en cause par la justice. Marine Le Pen vient d’être condamnée à de la prison ferme avec inéligibilité. Jean-Luc Mélenchon est dans le viseur de l’Office antifraude européen pour des soupçons de détournement de fonds lorsqu’il était eurodéputé.

Dans ce climat, les réactions politiques divergent fortement. Le Président du groupe LR, Laurent Wauquiez, estime que « La décision de condamner Marine Le Pen est lourde et exceptionnelle. Dans une démocratie, il n’est pas sain qu’une élue soit interdite de se présenter à une élection. Les débats politiques doivent être tranchés dans les urnes, par les Français », un calcul électoral ?

Le Premier ministre, de son côté, semble paralysé, pris en étau entre l’opinion, les équilibres parlementaires fragiles, et une succession d’affaires : dernière en date, le parquet fait appel de sa relaxe dans l’affaire des assistants parlementaires du Modem.

Pendant ce temps, la majorité présidentielle, les socialistes et les écologistes appellent à laisser la justice travailler « en toute indépendance ». Mais dans les faits, la polarisation s’intensifie, et la suspicion gagne tous les camps.

Marine Le Pen a réclamé des clarifications devant l’Assemblée nationale. Si celles-ci ne la satisfont pas, elle pourrait, selon ses proches, provoquer une motion de censure. Et dans une chambre aussi fragmentée, avec un gouvernement déjà affaibli, cette motion pourrait ne pas être que symbolique.

Quand la justice devient un facteur de déstabilisation politique, la démocratie ne tient plus qu’à un fil. La règle de droit ne peut survivre que si elle reste perçue comme indépendante, impartiale et cohérente.

Pour une justice lisible, cohérente, égale

La France n’a pas besoin d’une justice plus sévère, mais d’une justice qui applique les sanctions de manière cohérente et proportionnée. Les actes de trahison publique doivent être punis en fonction du tort réellement causé, ni plus ni moins, et cette règle doit s’appliquer à tous les citoyens sans distinction.

Les citoyens sont particulièrement sensibles aux agressions de rue, aux vols et aux dégradations, car ces actes affectent directement leur vie quotidienne. Le sentiment d’insécurité naît davantage de situations concrètes, comme une vitre brisée ou un regard menaçant dans un parking, que de scandales financiers impliquant des personnalités publiques. La peur est avant tout liée à des préoccupations sociales immédiates.

Cela ne signifie pas que les affaires de corruption ou les détournements de fonds doivent être minimisés. Cependant, pour de nombreux Français, la justice perd en crédibilité lorsqu’elle semble plus sévère envers des symboles ou des figures publiques que face aux crimes qui perturbent leur quotidien. Une justice qui ne punit pas équitablement les actes qui affectent directement la vie des citoyens risque de perdre leur confiance.

« Là où la justice n’est pas une promesse tenue, la colère devient la seule boussole. »

La République a besoin d’une justice solide, ferme et impartiale, qui applique les peines de manière cohérente et prévisible. Une justice qui traite chaque individu en fonction de ses actes, et non de son statut social ou politique. Une justice qui fait ce qu’elle dit et qui est perçue comme équitable par tous.

Une justice qui ne semble plus juste perd sa légitimité et sa capacité à maintenir l’ordre social. Pour préserver la paix civile, il est essentiel que la justice soit perçue comme équitable et impartiale par l’ensemble des citoyens. Mais elle ne doit pas, non plus, sombrer dans une réponse à « l’émotion de l’instant ».

Pour finir, nous avons les politiques que nous méritons et les lois que nous avons choisies