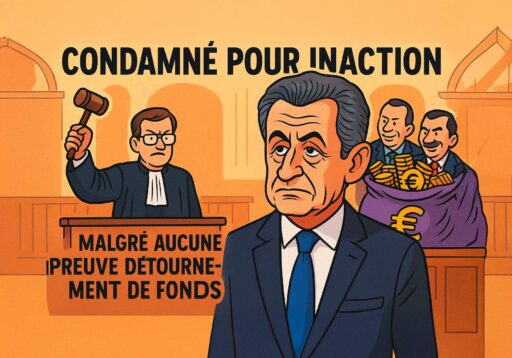

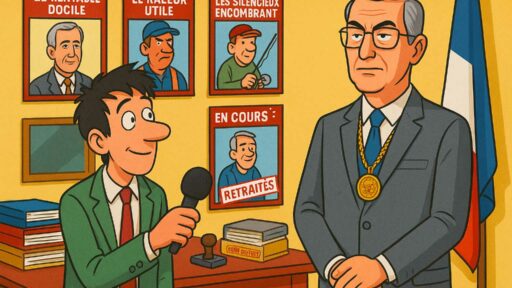

Condamné à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy échappe pourtant aux accusations directes de corruption et de financement illégal. Le paradoxe est là : pas de preuve que l’argent libyen ait financé sa campagne, mais une sanction historique pour avoir laissé faire ceux qui tentaient de l’obtenir. La justice française trace ainsi une ligne nouvelle : désormais, ne pas voir, c’est déjà participer.

Ce que la justice a écarté comme accusations

Nicolas Sarkozy a été relaxé de trois chefs d’accusation majeurs : corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel ou détournement de fonds publics. Ces infractions supposaient de démontrer, preuves en main, que des fonds libyens avaient effectivement franchi les frontières et servi à payer la présidentielle de 2007.

Or, après des années d’enquête, aucun transfert bancaire n’a pu être retracé, aucun témoin n’a pu apporter une version indiscutable, et les carnets libyens comme les témoignages contradictoires ont été jugés trop fragiles. Les juges ont donc conclu qu’il n’existait aucune preuve tangible d’un flux financier vers la campagne Sarkozy.

Relaxé ne veut pas dire blanchi

Une relaxe en droit pénal ne signifie pas que rien ne s’est passé : elle signifie qu’on ne peut pas en apporter la preuve au-delà du doute raisonnable. En clair, il y a parfois des indices, des soupçons, mais pas assez pour condamner. Donc l’ancien président Sarkozy ne sera jamais blanchi même s’il est innocent.

La justice, ici, rappelle un principe fondamental : la vérité judiciaire ne coïncide pas toujours avec la vérité historique. Les juges jugent avec des preuves, pas avec des impressions. Les archives incomplètes, les témoignages qui se contredisent, ou les documents contestés peuvent nourrir le débat public, mais pas justifier une peine. Pas de condamnation sans certitude, telle est la règle.

Pourquoi alors cinq ans de prison ferme ?

L’association de malfaiteurs est une infraction autonome. Elle ne sanctionne pas le résultat, l’argent reçu, la corruption accomplie (car aucunes preuves). Mais l’organisation concertée qui visait à l’obtenir. Autrement dit, même si la tentative échoue, la simple préparation suffit pour être coupable.

Dans ce dossier, les juges ont estimé que Nicolas Sarkozy, en tant que chef politique, ne pouvait ignorer que certains de ses proches sollicitaient le régime libyen pour obtenir un financement occulte. Fermer les yeux sur ces démarches revient, pour eux, à y participer. C’est ce raisonnement qui explique une sanction lourde : cinq ans fermes pour avoir laissé prospérer l’organisation, indépendamment du résultat final. C’est une condamnation sans précédent dans l’histoire de la justice pour un homme politique.

L’ombre et la lumière sur le cas Sarkozy

Le paradoxe est frappant : d’un côté, Sarkozy échappe aux accusations les plus graves (corruption directe, financement illégal, détournement de fonds) faute de preuves. De l’autre, il est condamné pour avoir laissé se développer un système dont le but était précisément d’obtenir ces fonds.

En d’autres termes, il ne paie pas pour avoir reçu, mais pour avoir toléré la tentative. C’est la condamnation d’un homme d’État pour inaction, pour avoir fermé les yeux alors qu’il était responsable. Une faute politique transformée en responsabilité pénale, qui brouille la frontière entre ce qu’on fait et ce qu’on laisse faire.

Une jurisprudence en gestation de la part des juges ?

Ce jugement de Nicolas Sarkozy ouvre une brèche : il élargit la responsabilité pénale des dirigeants, non plus seulement sur leurs actes directs, mais aussi sur ce qu’ils tolèrent ou ne peuvent pas ne pas savoir.

Jusqu’ici, l’association de malfaiteurs était l’arme judiciaire du grand banditisme ou du terrorisme. En l’appliquant à un ancien président pour des faits politiques, les juges envoient un signal : la responsabilité ne s’arrête plus à la frontière du “je n’étais pas au courant”.

Reste la question : s’agit-il d’un progrès — une justice qui refuse que les puissants se retranchent derrière leurs collaborateurs — ou d’un glissement dangereux vers une présomption de culpabilité des chefs ? En d’autres termes : la justice française vient-elle de créer une jurisprudence où l’inaction devient un crime en soi ?