La question des retraites reste un sujet brûlant en France, non seulement en raison des réformes successives, mais aussi en raison d’un manque de transparence sur des points fondamentaux. Les chiffres et faits relatifs aux coûts des retraites publiques et privées, ainsi que leur impact sur le budget de l’État, sont souvent minimisés ou éludés. Cet article propose une analyse pour comprendre les enjeux et proposer des pistes de réflexion.

L’omission des chiffres des retraites publiques : un mensonge politique ?

Les avantages acquis dans la fonction publique pèsent lourdement sur le budget de l’État, et pourtant, ces chiffres sont rarement exposés de manière claire, notamment par les partis politiques de gauche. Selon les données discutées, les pensions civiles et militaires de retraite représentaient environ 64,2 milliards d’euros en 2023, soit une part conséquente des dépenses publiques. À cela s’ajoute un déficit structurel du régime des fonctionnaires, estimé à 4,6 milliards d’euros en 2026. Depuis 2002, les subventions de l’État pour combler ces déficits s’élèvent à près de 674 milliards d’euros cumulés.

Pourquoi ces chiffres ne sont-ils pas mis en avant ? Deux raisons principales émergent :

- Électorat captif : Une partie de la classe politique, notamment à gauche, dépend largement des votes des fonctionnaires, qui représentent environ 20 % de la population active. Parler ouvertement de leurs avantages risquerait d’aliéner une base électorale importante.

- Peur de la grève : Les syndicats de la fonction publique, particulièrement puissants, ont un fort pouvoir de blocage, et aborder la réforme des retraites publiques pourrait déclencher des mouvements sociaux massifs, paralysant le pays.

Cette omission entretient une asymétrie dans le débat public, empêchant une véritable réflexion sur l’équité entre secteurs public et privé.

Le coût total des retraites publiques et privées : une analyse globale

Pour garantir une réforme juste, il est impératif d’intégrer le coût global des retraites, public et privé confondus. Aujourd’hui, le système de retraite français représente environ 330 milliards d’euros par an, soit près de 14 % du PIB. Les retraites des fonctionnaires, financées directement par l’État, contribuent de manière disproportionnée au déficit public.

- Retraites publiques : Les régimes publics (fonctionnaires et régimes spéciaux) représentent une part importante des dépenses de l’État, avec des déficits croissants.

- Retraites privées : Les salariés du secteur privé cotisent dans un système qui repose largement sur leurs propres contributions, avec des règles de calcul des pensions moins avantageuses (basées sur les 25 meilleures années, contre les 6 derniers mois pour les fonctionnaires).

Cette répartition inégale des efforts et des financements conduit à une situation où les réformes touchent majoritairement le privé, laissant intacte la structure avantageuse des retraites publiques.

Déficit par retraité privé VS public

En divisant les déficits par le nombre de retraités dans chaque secteur, on obtient :

- Public :

Nombre de retraités estimé : 5,7 millions

Déficit moyen par retraité :

28,5 milliards÷5,7 millions = 5000 € par retraité public - Privé :

Nombre de retraités estimé : 14,3 millions

Déficit moyen par retraité :

2,6 milliards÷14,3 millions= 182 € par retraité privé

Même sans vouloir opposer les régimes, la Cour des Comptes épingle chaque année la mauvaise gestion des retraites des services publics. Une dette payée par l’impôt donc les Français. Ce coût vient, de fait, appauvrir les budgets de fonctionnement de chaque institution publique qu’elle soit d’état, territoriale ou locale.

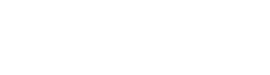

Pourquoi l’effort repose-t-il principalement sur le privé ?

L’allongement de la durée de cotisation ou du recul de l’âge légal concerne principalement les salariés du privé, souvent dans des métiers les plus pénibles. Les raisons de ce déséquilibre sont multiples :

- Moindre pouvoir de contestation : Les travailleurs du privé, moins organisés syndicalement que les fonctionnaires, disposent de moins de leviers pour défendre leurs intérêts.

- Sacralisation des services publics : L’État hésite à réformer en profondeur les régimes publics, craignant d’être accusé de s’attaquer à des secteurs jugés « essentiels » pour le fonctionnement de la société.

- Charge fiscale : Les pensions publiques sont financées par l’impôt, ce qui transfère une partie du poids financier sur l’ensemble des citoyens, y compris ceux du secteur privé.

Deux exemples illustrant la difficulté d’une réforme équitable des retraites

1. Les enseignants : primaire vs secondaire

Prenons deux enseignants aux responsabilités différentes :

- Le premier, professeur des écoles dans le primaire, enseigne dans une classe de CE1.

- Il assure 24 heures hebdomadaires d’enseignement direct auprès de ses élèves, réparties sur plusieurs matières (mathématiques, français, sciences, etc.).

- À cela s’ajoutent 3 heures hebdomadaires obligatoires dédiées à des activités pédagogiques complémentaires (APC), des réunions, et d’autres tâches administratives ou éducatives.

- De plus, il doit corriger les copies de 30 élèves dans toutes les matières, préparer des leçons variées, et gérer des interactions constantes avec les enfants.

- Le second, professeur agrégé dans le secondaire, enseigne dans un collège ou un lycée.

- Il assure 15 heures hebdomadaires d’enseignement direct, mais dans une seule matière.

- Comme son collègue du primaire, il corrige des copies, prépare ses cours et participe à des réunions pédagogiques, mais la charge de travail est concentrée sur une discipline unique.

Comparaison de la pénibilité :

L’enseignant du primaire doit gérer un spectre plus large de matières et d’activités, avec une charge de travail éducative et administrative plus importante. Sa pénibilité est clairement plus élevée que celle du professeur agrégé du secondaire, malgré un volume horaire d’enseignement direct moins favorable.

2. Les ouvriers qualifiés : chaîne automatique vs soudeur au 3/8

Prenons deux ouvriers travaillant dans une usine, mais dans des conditions très différentes :

- Le premier, ouvrier qualifié en surveillance de machine sur chaînes automatiques, travaille 35 heures par semaine en journée.

- Son rôle consiste à surveiller des équipements automatisés, avec une charge physique modérée et des horaires réguliers.

- Le second, ouvrier qualifié en soudures de précision, travaille également 35 heures par semaine, mais en horaires décalés au 3/8.

- Cela signifie qu’il alterne entre des horaires de jour, d’après-midi et de nuit, ce qui perturbe ses rythmes biologiques.

- De plus, la précision exigée dans son travail, combinée aux postures parfois inconfortables et aux risques liés à la soudure, accroît la pénibilité.

Comparaison de la pénibilité :

Le soudeur au 3/8 subit des contraintes bien plus importantes que l’ouvrier sur chaînes automatiques, notamment en termes de fatigue physique et de désynchronisation biologique dues aux horaires de nuit.

Ces exemples montrent à quel point la pénibilité peut varier significativement au sein d’une même catégorie professionnelle. Ils soulignent l’importance de prendre en compte les conditions de travail spécifiques, et non seulement les professions ou les catégories générales, dans une réforme des retraites. Une approche équitable doit intégrer ces différences pour établir des critères justes, basés sur la réalité des efforts physiques et psychologiques de chacun.

Vers une justice sociale : une refonte globale des retraites

Pour restaurer la justice sociale, il est nécessaire de revoir complètement le système de retraite, en prenant en compte la pénibilité de tous les métiers, qu’ils soient publics ou privés.

- Pénibilité dans le public :

- Infirmiers, pompiers, policiers, militaires : Ces professions comportent des risques physiques et psychologiques importants, justifiant un départ anticipé.

- Enseignants et travailleurs sociaux : Même si ces métiers ne sont pas toujours physiques, leur usure mentale mérite d’être reconnue.

- Pénibilité dans le privé :

- Travailleurs du BTP, de l’industrie et de la chaîne : Ces métiers impliquent des conditions difficiles, souvent aggravées par des horaires décalés et des charges lourdes.

- Exploitants agricoles et ouvriers : Ces professions combinent travail physique intense et revenus faibles, aggravant la précarité à la retraite.

Un système équitable devrait harmoniser les critères de pénibilité, en intégrant ces réalités dans les calculs de retraite pour tous.

Sanctuariser les retraites anticipées pour les métiers les plus pénibles

Dans toute réforme des retraites, il est indispensable de sanctuariser des départs anticipés pour certains métiers qui, en raison de leur nature, deviennent très difficiles, voire impossibles à exercer dans de bonnes conditions au-delà d’un certain âge. Ces métiers, souvent marqués par une forte pénibilité physique ou psychologique, nécessitent une reconnaissance particulière pour préserver la santé et la dignité des travailleurs.

Exemples de métiers nécessitant des retraites anticipées :

- Secteur médical et paramédical :

- Infirmiers et aides-soignants : Exposés à des charges physiques importantes (port de patients, longues heures debout) et à une usure psychologique liée à la gestion de la souffrance et de la mort.

- Aides à domicile : Travaillent souvent avec des personnes âgées ou dépendantes, avec des conditions physiques et émotionnelles exigeantes.

- Forces de l’ordre et sécurité publique :

- Policiers de terrain : Soumis à des situations de stress intense, à des horaires décalés et à des risques physiques constants.

- Pompiers : Interventions souvent dangereuses, nécessitant une forme physique optimale et une grande résistance au stress.

- Militaires : Exposés à des risques élevés, à des environnements hostiles, et à une forte usure physique et psychologique.

- Secteur du transport :

- Conducteurs de poids lourds : Confrontés à de longues heures de conduite, à une position assise prolongée et à des horaires parfois décalés.

- Agents ferroviaires et routiers : Notamment ceux travaillant en horaires décalés ou effectuant des tâches d’entretien des infrastructures.

- Industries lourdes et métiers physiques :

- Mineurs et ouvriers du BTP : Exposés à des efforts physiques intenses, au bruit, à la poussière et aux risques d’accidents.

- Soudeurs : Avec des postures pénibles et une exposition prolongée à des substances toxiques.

- Travailleurs de la métallurgie et des forges : Manipulent des matériaux lourds dans des environnements à haute température.

- Secteur agricole :

- Agriculteurs : Confrontés à des horaires interminables, des conditions météorologiques difficiles, et un travail physique intense tout au long de l’année.

Pourquoi ces départs anticipés sont essentiels :

- Ces professions ne peuvent souvent pas être exercées au-delà d’un certain âge en raison des contraintes physiques et psychologiques cumulées.

- Le maintien dans ces postes à des âges avancés pourrait entraîner des risques accrus d’accidents, d’épuisement ou de pathologies chroniques (troubles musculo-squelettiques, troubles cardio-vasculaires, dépression, etc.).

Une réforme juste des retraites doit non seulement harmoniser les règles, mais aussi protéger les métiers les plus éprouvants par une reconnaissance explicite de leur pénibilité. Cela implique de sanctuariser des dispositifs de retraites anticipées pour ces professionnels, garantissant un départ digne et adapté à la nature de leur travail. La pérennité du système repose sur sa capacité à allier équité et justice sociale, en tenant compte des réalités du terrain.

Sauver le modèle social ou le laisser s’effondrer ?

La pérennité du système de retraite français repose sur une réforme ambitieuse et équitable. Cela implique de :

- Harmoniser les régimes : Supprimer les écarts entre public et privé, en alignant les règles de calcul et trouver un mode de calcul juste concernant tous les critères de pénibilité.

- Renforcer la transparence : Donner aux citoyens une vue claire sur les coûts et les déficits réels de tous les régimes.

- Garantir la justice sociale : Protéger les métiers pénibles tout en répartissant équitablement l’effort entre les catégories de travailleurs.

Le choix est simple : soit la France s’engage dans une réforme courageuse pour sauver son modèle social unique au monde, soit elle accepte de laisser courir des déficits grandissants, mettant en danger l’équilibre financier du pays. Dans ce dernier cas, ce sont les générations futures qui paieront le prix fort.