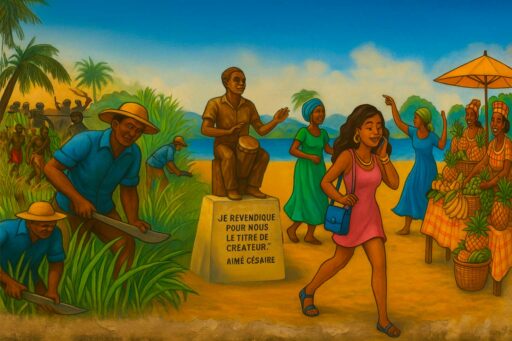

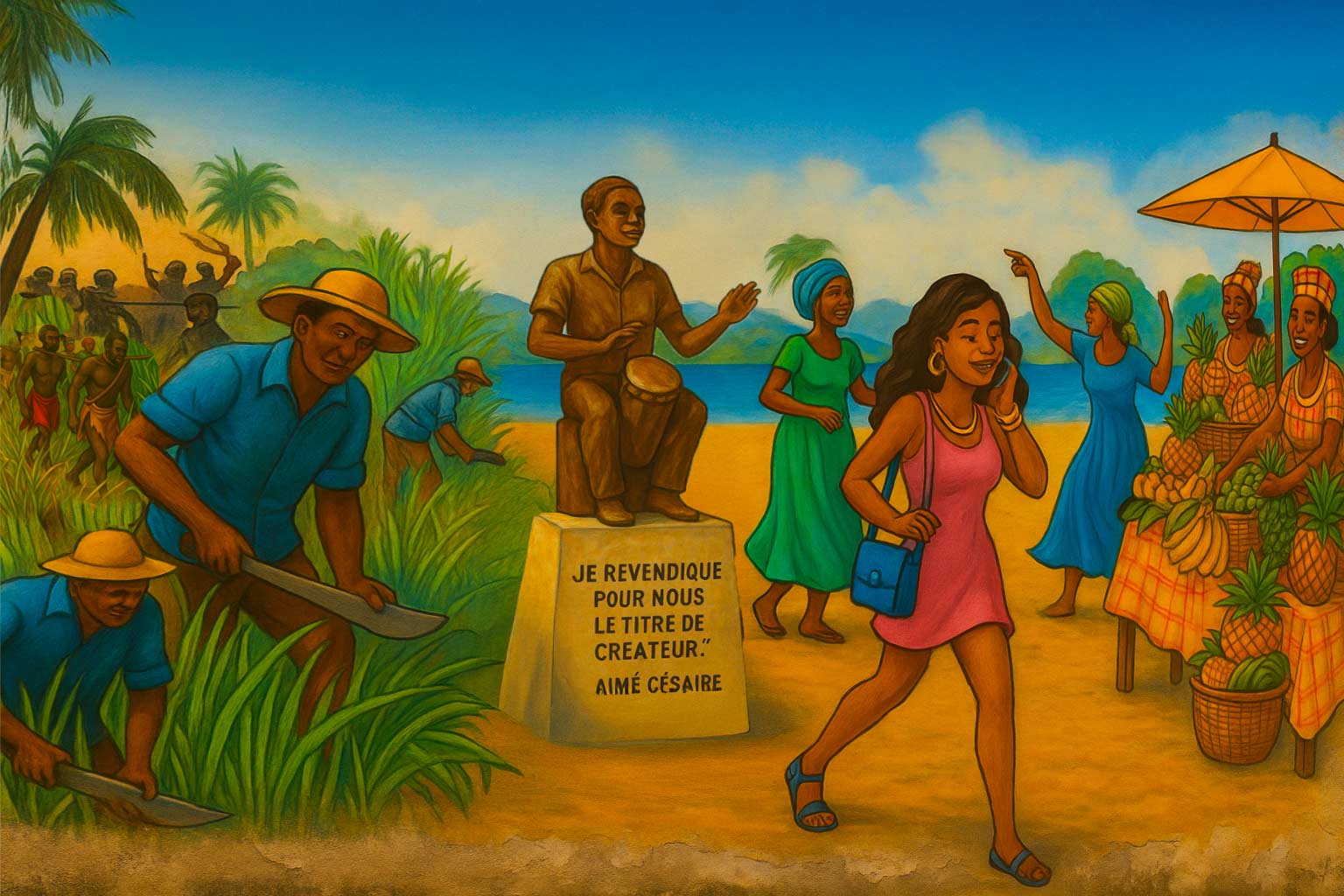

L’héritage qui n’en finit pas : colonisation et esclavage

1789 proclame les droits de l’homme. Mais dans les colonies, la liberté n’arrive pas.

En 1685, le Code Noir inscrit la négation de l’humanité : l’homme noir y est réduit à une marchandise, un bien meuble. Le maître peut le punir, le mutiler, l’exploiter sans limite. La loi reconnaît même le droit de le tuer dans certaines circonstances.

Sous Napoléon, ce Code est réaffirmé. La République parle d’égalité, mais elle légifère la torture et la mort légale de l’esclave.

Quand l’abolition survient enfin en 1848, elle ne fait pas des esclaves affranchis des citoyens à part entière. Ils deviennent des Français de seconde zone. Libres en droit, mais maintenus dans l’infériorité. Exclus de la richesse, du pouvoir, et du respect.

Césaire l’avait dit sans détour : « La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à abrutir le colonisé. » Deux siècles plus tard, le système porte encore cette marque.

L’asservissement moderne : l’alimentation et les salaires comme chaînes invisibles

On n’a plus de fouet, mais on a les prix.

Sur les produits alimentaires, l’écart est insoutenable : +41,8 % en Guadeloupe, +40,2 % en Martinique par rapport à la métropole. Pas pour du luxe, mais pour le riz, le lait, le beurre, la confiture, le fromage blanc, les yaourts. Un pot coûte parfois deux fois plus cher qu’en métropole.

L’alimentation de base est devenue un instrument de domination. L’octroi de mer, les marges captées par quelques familles du transport et de la distribution, et l’absence de régulation sérieuse transforment le panier de courses en outil d’asservissement moderne.

À cela s’ajoute la fracture salariale. Dans le secteur privé local, le salaire moyen plafonne à 1 600 € par mois.

En face, les fonctionnaires venus de métropole bénéficient de +40 à +53 % de sur-rémunération, auxquels s’ajoutent primes d’installation et de déplacement. Et ces majorations ne s’appliquent pas sur les salaires locaux, mais bien sur les grilles salariales de métropole, déjà supérieures. Ce qui accentue mécaniquement la fracture et crée deux sociétés qui se croisent sans jamais se rencontrer : les Antillais comptent leurs pièces pour du lait, les “métros” remplissent leurs caddies sans y penser.

Césaire aurait reconnu cette logique : c’est l’esclavage moderne, les chaînes remplacées par des factures, mais toujours aussi contraignantes.

Le nœud : la double identité refusée

Voilà le fond du problème.

La Guadeloupe et la Martinique ne sont pas seulement françaises. Elles sont franco-caribéennes.

Mais la République refuse de reconnaître cette double identité. Elle proclame l’indivisibilité nationale, alors que les faits montrent l’inverse : prix exorbitants, salaires inégaux, services publics défaillants, jeunesse condamnée au chômage ou à l’exil.

Refuser cette double identité, c’est prolonger la négation de l’esclavage. Car l’esclavage n’a pas seulement privé les hommes de liberté, il leur a nié une place dans l’humanité. Et aujourd’hui encore, c’est cette place qui n’est pas pleinement reconnue.

Césaire l’avait écrit dans « Cahier d’un retour au pays natal » :

« ma négritude n’est pas une taie d’eau morte sur l’œil mort de la terre, ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale, elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle troue l’accablement opaque de sa droite patience. »

Assumer cette double identité, c’est enfin sortir de la négation, redonner aux Antilles la dignité de leur mémoire et la force de leur avenir.

250 ans de faux-semblants et de négation de l’esclavage

De la Révolution française au Code Napoléon, de l’abolition de 1848 aux réformes économiques actuelles, la Guadeloupe et la Martinique vivent dans une continuité de faux-semblants.

On a aboli l’esclavage, mais on a conservé ses structures. On a proclamé l’égalité, mais on a maintenu l’infériorité. On a remplacé la chaîne par l’écart de prix, le fouet par le chômage, la plantation par la dépendance.

C’est bien 250 ans de faux-semblants et de négation de l’esclavage que vivent encore les Antilles françaises.

Et tant que la France persistera à nier cette vérité, il n’y aura pas d’égalité réelle. Seulement la colère, nourrie par l’histoire et ravivée par chaque passage en caisse, chaque fiche de paie, chaque service public délabré.

À ceux qui disent qu’il faut arrêter de parler d’esclavage parce que c’est trop loin, je réponds : oui, bien sûr, nous pourrions oublier. Oui, bien sûr, ils pourraient pardonner. Mais à une seule condition : que l’égalité soit enfin instaurée et que la dignité soit rendue.

Comme un dernier mot, Césaire nous laisse sans échappatoire :

« Il est une chose plus amère que d’être esclave, c’est de porter en soi la résignation à l’esclavage. »